活動レポート

![]()

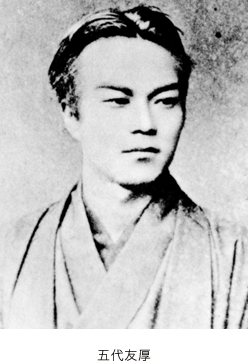

五代さんが大阪に本籍地を移した理由

そもそも思考は言語によって成されるので、いかなる言葉で考えるのかがとても重要である。思考の質や内容は、言葉において大きく異なるのである。

SNSで使う言葉、

教育書での文字の言語、

笑いを強要するテレビの娯楽番組の言語、

儒教、

漢文、

英語などなど……

教育社会とは、知や文化を次の世代へ伝える組織を組み込んだ社会のこと。ひらたくいえば、社会を維持するために学校が必要となった社会のことである。

江戸時代には、日常のなかの手習塾、さまざまな学問塾、各地の多様な郷学、武士の学ぶ藩校、それに幕府学問所など、学校類型に属する教育組織が実に多様かつ複雑にいとなまれていた。近世社会の各階層は、身分や立場の必要に応じて、それらの学校で学ぶことができた。結局、江戸期の社会は意図的・計画的な教育機関を内に組み込んで成立しており、豊かな教育社会となっていた。近世の学びと思想は、こうした基盤によって支えられていたのである。(辻本雅史『江戸の学びと思想家たち』岩波書店、2021年)

そのことを五代友厚は大阪に来て体感し、大阪での学問、商道徳を守るべしと思い、大阪商法会議所(現・大阪商工会議所)を設立し、そして髷を切り、民に下り、晩年には大阪に本籍地を移した。

令和7年9月10日 廣 田 稔

「五代友厚(仮題)」映画製作委員会

- 製作者:廣田 稔 製作委員会プロデューサー:鈴木 トシ子

- 映画製作委員会:五代友厚プロジェクト、鹿児島テレビ放送、奈良新聞社、クリエイターズユニオン、廣田稔法律事務所

- 出資者:製作委員(個人、団体多数

- 製作会社:クリエイターズユニオン

- 後援:大阪商工会議所、鹿児島商工会議所、大阪天満宮、公益財団法人 大阪観光局(予定)

他